সম্প্রতি (জুন 2025) আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মিথ্যা বলার কারণ, প্রবণতা এবং এর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইন্টারনেটে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা করছিলাম। তখনই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের V.C Major General Md Mahbub-ul Alam, BSP, ndc, afwc, psc, MPhil, PhD এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মায়িশা তাবাসসুম কর্তৃক রচিত গবেষণা পত্রটি আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই গবেষণা পত্রে বাংলাদেশের সমাজে মিথ্যা বলার প্রচলন, এর কারণ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিণতি, নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব, ধর্মীয় ও পারিবারিক ভূমিকা, এবং মিথ্যা প্রতিরোধের সম্ভাব্য উপায় নিয়ে একটি গভীর ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা আমার কাছে অত্যন্ত তথ্যবহুল ও বাস্তবসম্মত মনে হয়েছে।

তাই আমি সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে মূল গবেষণা পত্রটির একটি বাংলা অনুবাদ সংস্করণ তৈরি করেছি। এই অনুবাদটি মূল গবেষণার বিষয়বস্তু অবিকৃত রেখে সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতার জন্য সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের যেকোনো ব্যক্তি—বিশেষত তরুণ ও সাধারণ নাগরিকরা—এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারেন।

মূল গবেষণা পত্রটি প্রকাশ করেছে:

BUP Journal (বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস জার্নাল),

যা একটি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা সাময়িকী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং অনলাইনে সহজলভ্য।

গবেষণা পত্রটি ২০২৩ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছে, এবং আমি এটি সংগ্রহ করি ResearchGate ওয়েবসাইট থেকে, যেখানে এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং কোনো অ্যাকাউন্ট ছাড়াই ডাউনলোড করার সুযোগ রয়েছে।

মূল গবেষণাটি ডাউনলোড করার লিংক:

এই অনুবাদ সংস্করণের সঙ্গে মূল লেখকদের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পৃক্ততা নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে একটি শিক্ষামূলক ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। আমি অনুবাদ উপস্থাপনের সময় মূল লেখকদ্বয়ের নাম, গবেষণা পত্রের শিরোনাম, প্রকাশনার উৎস এবং মূল লিংক যথাযথভাবে উল্লেখ করেছি, যা পাঠকরা সহজেই মূল উৎস থেকে যাচাই করে নিতে পারবেন।

আমি আশা করি, এই অনুবাদটি সচেতন নাগরিকদের মিথ্যা ও এর পরিণতি সম্পর্কে স্পষ্ট এবং বাস্তবধর্মী ধারণা দিতে সহায়ক হবে এবং সামাজিক সচেতনতা ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনায় তাদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করবে।

সারসংক্ষেপ (Abstract)

মানুষ কেন মিথ্যা বলে – এই প্রশ্নটি বহুবার করা হয়েছে এবং এটি একটি ঝামেলাপূর্ণ বিষয়ও বটে। যদিও নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে মিথ্যা বলা পুরোপুরি নিষিদ্ধ, তারপরও মানুষ মিথ্যা বলে। মিথ্যা বলা মানুষের আচরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কারণ প্রতারণা সমাজের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিথ্যার পরিণতি সম্পর্কে মানুষ স্পষ্ট ধারণা থাকার পরও অনেক সময় ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলে ফেলে।

মিথ্যার ফলাফল মানুষের জীবনে নানা রকম প্রভাব ফেলে। এই প্রেক্ষাপটে, এই গবেষণায় বাংলাদেশি দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ কেন মিথ্যা বলে এবং এর প্রভাব কী তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার সম্ভাব্য প্রভাব খুঁজে বের করা এবং দারিদ্র্য মিথ্যা বলার উপর কী প্রভাব ফেলে তা যাচাই করা।

এই গবেষণায় গুণগত (qualitative) ও পরিমাণগত (quantitative) উভয় ধরনের গবেষণাপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক – দুই ধরনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ বিভিন্ন কারণে মিথ্যা বলে, যেমন শাস্তি এড়াতে, সুবিধা পেতে, দারিদ্র্যজনিত ঝামেলা এড়াতে, বা নৈতিক শিক্ষার অভাবে। মিথ্যা বলার ভয়াবহ পরিণতি রয়েছে – এটি বিশ্বাস ও সহানুভূতি কমিয়ে দেয়, সম্পর্ক নষ্ট করে, ও বিরোধ সৃষ্টি করে।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, দরিদ্রতা বা চাহিদা মিথ্যা বলার একটি বড় কারণ হতে পারে, তবে সবক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। মিথ্যা কমানোর জন্য কিছু সমাধানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যেমন – নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা জোরদার করা, ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা করা, পরিবারে মূল্যবোধ গড়ে তোলা, সত্যবাদী মানুষকে পুরস্কৃত করা, এবং সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো।

মূল শব্দসমূহ: সামাজিক সচেতনতা, মানব আচরণ, নৈতিকতা ও ধর্মীয়তা, মিথ্যা বলা, দরিদ্রতা, সত্যবাদিতা।

১. ভূমিকা

“সত্য বলো” আর “মিথ্যা বোলো না” — এই ধরনের কথা আমাদের সমাজে প্রায়ই শোনা যায়, যা সব বয়সী ও সব শ্রেণির মানুষকে সত্যবাদী হতে উৎসাহ দেয়। বেশিরভাগ পরিবারে নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেখানে বারবার সত্য ও সততার কথা শেখানো হয়। সমাজের নিয়ম-কানুনেও এই মূল্যবোধের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, যা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেও শেখানো হয়। ধর্মগ্রন্থগুলোতেও বিভিন্নভাবে মিথ্যা বলা নিষেধ করা হয়েছে। তবুও, মানুষ অনেক সময় এই পথ থেকে সরে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়।

ডিপাওলো ও অন্যান্যরা (১৯৯৬) বলেন, মিথ্যা বলা মানে হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য ছড়িয়ে অন্যকে প্রতারিত করার চেষ্টা করা। মানুষ কেন মিথ্যা বলে, কীভাবে এটা অভ্যাসে পরিণত হয়, এবং কীভাবে এতে অন্যায় সুবিধা নেওয়া যায় — এসব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ও যুক্তি রয়েছে। অনেক সময় আত্মরক্ষা, শাস্তি বা খারাপ ফল এড়ানো, কিছু লাভ বা পুরস্কার পাওয়ার আশায়, কিংবা অন্যকে প্রভাবিত করার জন্য মানুষ মিথ্যা বলে (লুইস ও সার্নি, ১৯৯৩)।

বেশিরভাগ মানুষই মানেন যে “মিথ্যা বলা একটি বড় পাপ।” তবুও অনেকে নানা কারণে মিথ্যা বলে এবং অজান্তেই মিথ্যার অভ্যাস গড়ে তোলে। মানুষ কাকে, কখন, কেন মিথ্যা বলে — তা বয়স, পেশা বা পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। পলসেন (২০১১) বলেন, কেউ কেউ নিজের অহং রক্ষা করতে, ঝামেলা এড়াতে বা শাস্তি থেকে বাঁচতে নিয়মিত মিথ্যা বলে।

অনেক সময় সত্য বললে মানুষের প্রতি বিশ্বাস কমে যায়, ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি নষ্ট হয়, বা সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হয় — এসব কারণে মানুষ মিথ্যা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে না। যাঁরা মিথ্যা বলার অভ্যাসে অভ্যস্ত, তাঁরা বাবা-মা, ভাই-বোন, জীবনসঙ্গী, বন্ধু বা সহকর্মীকেও তুচ্ছ কারণে ঠকাতে দ্বিধা করেন না। এমন মানুষ প্রায় সব পেশাতেই কিছু না কিছু দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এসব মিথ্যাবাদীরাও চান না তাঁদের সন্তানরা মিথ্যা বলুক। বরং তাঁরা সন্তানদের সত্যবাদী হতে শেখান, বিশেষ করে বাবা-মার সঙ্গে যেন কখনো ঠকামিঠা না করে। কেউ কেউ তো শিশুদের মিথ্যা বলার জন্য কঠোর শাস্তিও দেন, যদিও নিজেরাও এই অভ্যাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত নন। সমাজে দীর্ঘদিনের চর্চা ও বিভিন্ন পরিস্থিতি এই অভ্যাস দূর করতে বাধা সৃষ্টি করে।

দারিদ্র্য মিথ্যা বলার প্রধান কারণ নয়; বরং নৈতিক শিক্ষা, পারিবারিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় চর্চার অভাবই এই সমস্যা দূর করতে বড় বাধা। পাশাপাশি, সত্যবাদিতাকে পুরস্কৃত করা ও মিথ্যার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে মানুষের মধ্যে ভালো প্রভাব পড়তে পারে।

এই গবেষণাপত্রে মিথ্যার কারণ, এর প্রভাব এবং কীভাবে মানুষকে সত্যবাদী করা যায় — তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও গবেষণাটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে করা হয়েছে, এর ফলাফল আন্তর্জাতিক পরিসরেও প্রাসঙ্গিক হতে পারে এবং বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিতে পারে।

২. বিদ্যমান গবেষণা ও প্রকাশনা সমূহ (Literature Review)

গবেষণাটি ভালোভাবে বোঝার জন্য একটি গভীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে যে, সত্য ও মিথ্যার বিষয়ে অনেক গবেষণা এবং লেখালেখি রয়েছে। এসব লেখায় মিথ্যা বলার কারণ, তার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি, সমস্যাগুলো এবং সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা আছে। তবে এসব আলোচনা এই গবেষণার নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সরাসরি প্রতিফলিত করে না। বিভিন্ন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিও একে অপরের থেকে ভিন্ন। পাশাপাশি অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া হয়নি, যা এই নতুন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে।

মিথ্যা বলা মানে হলো এমন একটি ভুল কথা বলা যা অন্যকে প্রতারণা করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলা হয়। এটি এমন একটি কাজ, যেখানে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল কিছু বলে, যা সত্য নয়। একম্যান (২০১৮) বলেন, মিথ্যা বলা হলো ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কাউকে বিভ্রান্ত করা, যেখানে আগেই জানানো হয় না যে সত্য গোপন করা হবে, এবং ভুক্তভোগীও সত্য গোপন না করতে অনুরোধ করেন না।

স্টার্ন (১৯২২) মিথ্যা চেনার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন:

১. বক্তা জানে সে যা বলছে তা মিথ্যা — অর্থাৎ ‘সচেতনতা’,

২. অন্যকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্য — অর্থাৎ ‘প্রতারণার ইচ্ছা’,

৩. একটি নির্দিষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে ভুল তথ্য ব্যবহার — অর্থাৎ ‘নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য’।

(অ্যান্টোনভ ও অন্যান্য, ২০২১)

Truth Has a Power of Its Own (জিন ও সুয়ারেজ, ২০০৯) বইটিতে মূলত আমেরিকার ইতিহাস ও যেসব মানুষ ন্যায়ের জন্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়েছেন, তাঁদের সাহসিকতার কথা বলা হয়েছে। এতে সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্ব ও নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রয়েছে। তবে, এই বইয়ে মিথ্যা বলা বা সত্য এড়িয়ে চলার সংস্কৃতি নিয়ে তেমন কিছু আলোচনা করা হয়নি।

“Speaking Truth to the Power” (হিল, ১৯৯৭) নামক বইটি তিনটি ভাগে বিভক্ত, যেখানে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গল্পের আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটিতে সততা, সাহস ও বন্ধুত্বের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তবে এটি গবেষণাভিত্তিক কোনো কাজ নয় এবং মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার কারণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি।

ফারিশা ও সাক্কিল (২০১৫) মিথ্যা বলার বিষয়টি ম্যাসলো (১৯৪৩) প্রণীত “প্রয়োজনের স্তর তত্ত্ব” (Need Hierarchy Theory)-এর আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষের মধ্যে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে নিজের প্রয়োজনগুলো ধাপে ধাপে পূরণ করার। তবে এই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে এবং বাধা অতিক্রম করতে আমরা অনেক সময় মিথ্যা তথ্য দিয়ে থাকি। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ মনে করে খাবার জোগাড় করতে মিথ্যা বলা জরুরি, তবে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে।

“The Honest Truth about Dishonesty” (আরিয়েলি, ২০১২) বইটিতে মিথ্যাচার বা অসততার পেছনে থাকা যুক্তিসঙ্গত ও অযৌক্তিক লাভ-ক্ষতির দিকগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক এখানে সামাজিক প্রভাবের কথাও তুলে ধরেছেন—কীভাবে অন্যের আচরণ আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে কেউ মিথ্যা বললে অন্যরাও উপকৃত হতে পারে, এই ধারণাটিও অসততার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।

বইটিতে আরও বলা হয়েছে, সততা নির্ভর করে প্রতিদিনের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের গঠন ও পরিস্থিতির ওপর। পরিবেশ অনুকূলে হলে মানুষ কম মিথ্যা বলে, আর প্রতিকূল হলে মিথ্যার প্রবণতা বাড়ে। আচরণগত অর্থনীতির (Behavioral Economics) ধারণাও এখানে আলোচিত হয়েছে, যেখানে ব্যক্তির আচরণের পেছনে তার ভেতরের অবস্থা ও পরিবেশগত প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। লেখক মনে করেন, মানুষ শুধু দুর্বলতার কারণে মিথ্যা বলে না, বরং পরিবেশ ঠিকভাবে সাজালে মানুষের আচরণও ইতিবাচক দিকে বদলাতে পারে।

যদিও বইটিতে অসততার কারণ এবং তা দমন করার উপায় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তবুও এই গবেষণার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সরাসরি এতে আলোচনা করা হয়নি।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মিথ্যা বলা নৈতিকভাবে ভুল বলে বিবেচিত হয় এবং এটি সততা ও ন্যায়পরায়ণতার বিপরীত। ইসলাম ধর্মে মিথ্যা বলা একটি বড় গোনাহ হিসেবে ধরা হয় এবং অনুসারীদের সবসময় সত্য বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (ইয়াহিয়া, ২০০৪)। বাইবেলে (খ্রিস্টধর্ম) একাধিক স্থানে স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বিশেষ করে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল কিছু বলার ব্যাপারে (গ্রুডেম, ২০০৯)। ইহুদি ধর্মে সততার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ তোরাতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (জ্যাকবস, ১৯৯৫)। হিন্দু ধর্মেও মিথ্যা বলা ধর্মের বিরুদ্ধে, এবং সত্যবাদিতাকে একটি মৌলিক গুণ হিসেবে দেখা হয়। মোটকথা, সব ধর্মেই সততার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে—যা নৈতিক আচরণ গঠনে এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়ক।

“You Can’t Lie to Me” (ড্রাইভার, ২০১২) বইটিতে লেখক মানুষের মিথ্যা শনাক্ত করার দক্ষতা ও মানসিক শক্তির ওপর আলোকপাত করেছেন, যেটিকে তিনি BS Barometer নাম দিয়েছেন। বইটিতে এই পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মিথ্যা বলার পেছনে বিভিন্ন ধরনের যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে। অনেক সময় এটি কাউকে তার কাঙ্ক্ষিত কিছু অর্জনে সহায়তা করে। প্রতিটি মিথ্যাকে একটি ধারাবাহিকতায় রাখা যায়—একদিকে ক্ষতিকর (antisocial), আরেকদিকে উপকারি (prosocial) মিথ্যা।

বইটিতে আরও বলা হয়েছে, “মিথ্যা বলা মানব বিকাশের একটি স্বাভাবিক অংশ।” যখন একটি শিশু বুঝতে শেখে যে সে একজন আলাদা ব্যক্তি, তখন থেকেই সে মিথ্যা বলতে শেখে। মিথ্যা বলা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের একটি অংশ, এবং যেসব শিশু একেবারেই মিথ্যা বলতে পারে না, তাদের মধ্যে সাধারণত অটিজমের মতো কোনো মানসিক চ্যালেঞ্জ থাকে।

তবে এই বইয়ে গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী যেসব নির্দিষ্ট প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তার সব উত্তর মেলে না।

ডসন (২০২৩) মিথ্যাবাদীদের চারটি ধরন ব্যাখ্যা করেছেন:

- সাধারণ মিথ্যাবাদী (Occasional liars): এরা খুব কম মিথ্যা বলে এবং যখন বলে, তখন নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত ও অপরাধবোধে ভোগে।

- নিয়মিত মিথ্যাবাদী (Frequent liars): এরা জীবনের প্রায় সব বিষয়ে মিথ্যা বলে। এরা সাধারণত তাদের মিথ্যা ঢাকতে চেষ্টা করে না, এমনকি মিথ্যাকে বিশ্বাসযোগ্য করতেও আগ্রহী নয়।

- চতুর মিথ্যাবাদী (Smooth liars): এরা খুবই দক্ষতার সঙ্গে ও সাবলীলভাবে মিথ্যা বলে, যার ফলে তাদের মিথ্যাচার ধরা কঠিন হয়ে পড়ে।

- আবেগতাড়িত মিথ্যাবাদী (Compulsive liars): এরা এমন সময়ও মিথ্যা বলে, যখন সত্য বললে তাদের বেশি উপকার হতো। এই ধরনের মানুষ মিথ্যা বলার প্রতি একপ্রকার আসক্ত এবং নিজেরাই থামাতে পারে না।

কাশি ও ডিপাওলো (১৯৯৬) বলেন, যারা বেশি মিথ্যা বলে, তাদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও অন্যকে প্রভাবিত করার প্রবণতা বেশি থাকে। এরা এমন মিথ্যা বলে যা মূলত নিজের স্বার্থে হয়। বিপরীতে, যারা কম মিথ্যা বলে, তাদের সামাজিকতা বেশি এবং সমলিঙ্গ বন্ধুত্বের মানও তুলনামূলক ভালো হয়। তবে, যাদের সমলিঙ্গ বন্ধুত্ব ভালো, তারা অনেক সময় এমন মিথ্যা বলে যা অন্যদের উপকারে আসে।

উইলসন ও অন্যান্য (২০০৩) শিশুদের প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতারণামূলক আচরণ বিশ্লেষণ করেছেন তিনটি প্রধান লক্ষ্যে:

- প্রথমত, শিশু কিভাবে মিথ্যা বলে, কতবার বলে, কেন বলে এবং কী ধরনের মিথ্যা বলে তা ব্যাখ্যা করেছেন।

- দ্বিতীয়ত, অভিভাবকরা তাদের শিশুদের মিথ্যার প্রতি কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান তা বিশ্লেষণ করেছেন।

- তৃতীয়ত, মিথ্যা ও অন্যান্য ভুল তথ্যের মধ্যে পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করেছেন—বিশেষ করে মিথ্যার পেছনে শিশুর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি কতটা কাজ করে এবং বয়স অনুযায়ী এই ধরণে কী পরিবর্তন আসে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন।

মানুষ কেন মিথ্যা বলে—এই প্রশ্নটি খুব পরিচিত, আর এর উত্তরও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকভাবে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান গবেষণাগুলোতে দেখা যায়, প্রতিটি গবেষক বিষয়টিকে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা, সামাজিক প্রেক্ষাপট বা কাজের অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে ব্যাখ্যাগুলো একে অপরের থেকে ভিন্ন।

তবে অধিকাংশ গবেষণাতেই সমস্যার আলোচনা থাকলেও কাঙ্ক্ষিত ফল বা সমাধান তুলে ধরা হয়নি। মানসিক ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলেও, মানুষ কীভাবে মিথ্যার অভ্যাস থেকে বের হয়ে আসতে পারে—সেটা নিয়ে বাস্তবসম্মত বা স্পষ্ট সুপারিশ নেই।

এই কারণে, বর্তমান গবেষণাটি পরিকল্পনা করা হয়েছে এই ঘাটতিগুলো পূরণ করার জন্য—যাতে করে মানুষ কেন মিথ্যা বলে, কী প্রভাব পড়ে, এবং কীভাবে এই অভ্যাস কমানো যায়—এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যায় এবং একটি বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা তৈরি করা সম্ভব হয়।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো — মানুষ কেন মিথ্যা বলে, তা বিশ্লেষণ করে কারণগুলো চিহ্নিত করা। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য গবেষণায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে: মিথ্যা বলার ফলে কী কী প্রভাব তৈরি হয়, কীভাবে একজন ব্যক্তির মধ্যে মিথ্যা বলার অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং কোন কোন বিষয় এতে প্রভাব ফেলে, দারিদ্র্য মিথ্যা বলায় কোনো ভূমিকা রাখে কি না, মিথ্যাবিহীন সমাজে বসবাস নিয়ে মানুষের ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, এবং সবশেষে, কীভাবে মানুষকে সত্যবাদী করা যায়—তা নিয়ে কিছু বাস্তবসম্মত উপায় বা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এইভাবে, গবেষণাটি মিথ্যা বলার কারণ থেকে শুরু করে সত্যবাদিতার দিকে যাওয়ার একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ তুলে ধরতে চায়।

৪. গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণার ধরন:

এই গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে মিশ্র পদ্ধতি (mixed method) গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে গুণগত (qualitative) ও পরিমাণগত (quantitative) — উভয় ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে অনুসন্ধানমূলক ধাপে সাজানো মিশ্র পদ্ধতি (exploratory sequential mixed method approach) অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে শুরুতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তীতে তা পরিমাণগতভাবে যাচাই করা হয়েছে।

নমুনার আকার নির্ধারণ:

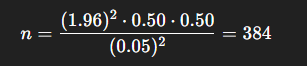

এই গবেষণায় নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে নিচের সূত্র অনুসারে (Shete et al., 2020):

যেখানে,

যেখানে,

- n = কাঙ্ক্ষিত নমুনার সংখ্যা

- z = Z-স্কোর (১.৯৬), ৯৫% আত্মবিশ্বাসের স্তরে

- p = জনসংখ্যার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য থাকার সম্ভাবনা (ধরা হয়েছে ৫০% বা 0.50)

- q = বৈশিষ্ট্যটি না থাকার সম্ভাবনা (1 − 0.50 = 0.50)

- d = গবেষণায় গ্রহণযোগ্য ত্রুটির সীমা, যা ধরা হয়েছে ৫% বা 0.05

গবেষণার ক্ষেত্র:

গবেষণার জন্য বাংলাদেশের আটটি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে, যথা: ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি:

প্রথমে পরিমাণগত (quantitative) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর গভীর সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) এর মাধ্যমে গুণগত (qualitative) তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যাতে সংখ্যাগত তথ্যের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা যায়।

তথ্য বিশ্লেষণের সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎসের লেখাসমূহ বিশ্লেষণ করে যুক্তিযুক্ত (deductive) ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। এ জন্য মূলত বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বই ও গবেষণা প্রবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি, ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্যের সর্বোচ্চ উৎস আহরণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের উপকরণ:

বিভিন্ন বয়স, পেশা, ধর্ম, লিঙ্গ ও শিক্ষাগত পটভূমির মানুষ—ধনী ও গরিব উভয় শ্রেণির অংশগ্রহণকারীদের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে, যাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ কীভাবে মিথ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত তা বোঝা যায় এবং গবেষণার ফলাফল আরও সমৃদ্ধ হয়।

এই গবেষণায় একাধিক তথ্যসংগ্রহ কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন:

- প্রশ্নমালা (Questionnaire)

- গভীর সাক্ষাৎকার (In-depth Interview)

- ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)

প্রাথমিক তথ্য:

মোট ৩৮৪ জন অংশগ্রহণকারী সুবিধাজনকভাবে (convenient sampling) নির্বাচন করে জরিপ করা হয়েছে (Shete et al., 2020)। এছাড়া, ৪০ জন অংশগ্রহণকারীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে (purposively) নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মতামত নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়।

দ্বিতীয় উৎসের তথ্য (Secondary Data)

মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন বই, ম্যাগাজিন, গবেষণা জার্নাল, ইন্টারনেটভিত্তিক দলিল, এবং সংবাদপত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

তথ্য বিশ্লেষণ:

গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণের জন্য SPSS সহ বিভিন্ন পরিসংখ্যানভিত্তিক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে। বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান পদ্ধতি (descriptive statistics) যেমন শতকরা হার ও সংখ্যা ব্যবহার করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে গবেষণার মূল উদ্দেশ্যগুলো তুলে ধরা যায়।

তথ্য বিশ্লেষণের নির্ভরযোগ্যতা (reliability) ও গ্রহণযোগ্যতা (validity) নিশ্চিত করতে এবং মূল্যায়নগত পক্ষপাত (evaluation bias) কমিয়ে আনতে তথ্য ত্রিভুজীকরণ (triangulation) কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে, অর্থাৎ বিভিন্ন উৎস ও পদ্ধতি মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নৈতিক দিক:

গবেষণাটি নৈতিক মানদণ্ড মেনে পরিচালিত হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের আগে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর সম্মতি (informed consent) গ্রহণ করা হয়েছে।

তাদের পরিচয় গোপন রাখতে বিশেষ পরিচিতি কোড (unique identification codes) ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও তথ্যের নিরাপত্তা বজায় থাকে।

৫. আলোচনা ও বিশ্লেষণ (Discussion and Analysis)

৫.১ অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক-জনসংখ্যাগত অবস্থা

এই গবেষণায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

বয়স অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের বণ্টন নিম্নরূপ:

- ৩১–৪০ বছর বয়সীদের সংখ্যা ৩৬%

- ১৮–৩০ বছর বয়সী ৩৪%

- ৪১–৫০ বছর বয়সী ১৭%

- ৫১–৬০ বছর বয়সী ১১%

- ৬১ বছরের বেশি বয়সীদের সংখ্যা ২%

শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে:

- এসএসসি’র নিচে: ১১%

- এসএসসি পাস: ১৫%

- এইচএসসি পাস: ১৩%

- স্নাতক (সম্মান): ২৬%

- মাস্টার্স: ৩৩%

- পিএইচডি ডিগ্রিধারী: ২%

পেশাগত দিক থেকে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন:

- সরকারি চাকরিজীবী: ২২%

- বেসরকারি চাকরিজীবী: ১৩%

- শিক্ষকতা পেশায়: ১৪%

- শিক্ষার্থী: ১৫%

- ব্যবসা: ১৬%

- খেটে খাওয়া পেশার মানুষ (যেমন—দিনমজুর, রিকশাচালক, গৃহকর্মী ইত্যাদি): ১৮%

- রাজনীতিবিদ: ২%

ধর্ম অনুযায়ী বণ্টন:

- মুসলমান: ৯১%

- হিন্দু: ৯%

লিঙ্গ অনুযায়ী:

- পুরুষ: ৫৯%

- নারী: ৪১%

এই জরিপের ফলাফলগুলো গবেষণায় সংযুক্ত করা হয়েছে, যাতে সুপারিশগুলো বাস্তবভিত্তিক ও জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উপস্থাপন করা যায়।

৫.২ মিথ্যার প্রকৃতি ও বিস্তার

মিথ্যা বলা একটি সাধারণ সামাজিক বাস্তবতা, যা সব সমাজেই দেখা যায় এবং এটি সব সাধারণ মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। মিথ্যার মাত্রা একেকজনের মধ্যে একেক রকম হতে পারে; কেউ বেশি বলে, কেউ কম—তবে এটি সমাজে একটি সাধারণ অভ্যাস হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত।

কিছু সমাজে মিথ্যা বলা ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ হলেও একে বড় অপরাধ হিসেবে দেখা হয় না। অনেক সময় মানুষ মিথ্যা বলে কোনো পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে বা নিজেদের পক্ষে ঘুরিয়ে নিতে চায়। এটি এক ধরনের আত্ম-প্রতিরক্ষামূলক অভ্যাস, যার মাধ্যমে কেউ নিজেকে সমস্যার হাত থেকে বাঁচাতে চায়।

মানুষ মিথ্যা বলায় যেমন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তেমনি অনেক সময় মিথ্যা শোনার প্রতিও সহনশীল হয়ে ওঠে। আবার একই সঙ্গে মিথ্যা বলার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণাও সমাজে বিদ্যমান থাকে।

নিচে মিথ্যা বলার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু মূল বিষয়, এর প্রভাব, এবং সমাধানমূলক পরামর্শগুলো তুলে ধরা হলো:

৫.২.১ মিথ্যা বলার কারণ

মিথ্যা বলা নৈতিক ও সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ হলেও, গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে—মিথ্যা বলা আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক আচরণে একটি সাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশের সমাজে ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয় যে, মিথ্যা বলা একটি ঘৃণিত অভ্যাস এবং এটি একটি বড় গোনাহ। তবুও, মানুষ নানা কারণে মিথ্যা বলে—যা এই জরিপে প্রতিফলিত হয়েছে। জরিপ থেকে বোঝা যায়, ৭৭% অংশগ্রহণকারী একমত হয়েছেন যে অর্থ বা বস্তুগত লাভ অর্জনের জন্য মানুষ মিথ্যা বলে, যেমন: ব্যক্তিগত সুবিধা, চাকরিতে উন্নতি, অথবা অন্যদের চেয়ে বাড়তি সুবিধা পেতে। এছাড়া ৮২% অংশগ্রহণকারী মনে করেন, শাস্তির ভয় বা নেতিবাচক পরিণতি এড়ানোর চিন্তা মানুষকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করে, যেখানে পরকালের শাস্তির বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব পায় না। ৮০% বলেছেন, মানুষ ঝামেলা বা বিরোধ এড়াতে এবং অভ্যাসগত কারণেও মিথ্যা বলে। অনেক সময় এটি সম্পর্ক রক্ষা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া বা সামাজিক পরিবেশ ভালো রাখার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। মানুষ দারিদ্র্যের কারণেও মিথ্যা বলে, আবার অনেক সময় প্রতারণার উদ্দেশ্যে—তবে এই বিষয়গুলোতে অনেকেই নিরপেক্ষ থেকেছেন। অন্যান্য কিছু কারণের মধ্যে রয়েছে: সম্পর্ক ম্যানেজ করা, উত্তেজনা সৃষ্টি করা, এবং সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করা। এছাড়া ৬৪% অংশগ্রহণকারী বলেছেন, অভ্যাসবশত মানুষ মিথ্যা বলে, এবং তারা মনে করেন, যদি তাতে কারও ক্ষতি না হয়, তাহলে সেটিকে সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয় না।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনার (FGD) অংশগ্রহণকারীরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ তুলে ধরেছেন, যেগুলো মানুষকে মিথ্যা বলতে শক্তভাবে উৎসাহিত করে। যেমন: নিজের অর্জনকে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, নিজের অনুকূলে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করা এবং আত্মমর্যাদা ধরে রাখা। তাঁদের মতে, জরিপে চিহ্নিত মিথ্যার কারণগুলোই চূড়ান্ত নয়। বরং মিথ্যা বলার পেছনে আরও অনেক অসন্তোষজনক ও ব্যক্তিনির্ভর কারণ থাকতে পারে, যা ব্যক্তির স্বভাব, আচরণ, বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ওপর ভিন্নভাবে নির্ভর করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারী প্রয়োজনে ও পরিস্থিতি অনুযায়ী মাঝে মাঝে মিথ্যা বলেন। ৪৪% অংশগ্রহণকারী বলেছেন, তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী যখন প্রয়োজন হয় তখন মিথ্যা বলেন। ৩৯% বলেছেন, তাঁরা প্রয়োজন হলে মিথ্যা বলেন। অর্থাৎ, মোট ৮৩% অংশগ্রহণকারী নিয়মিতভাবে কোনো না কোনোভাবে মিথ্যা বলেন। ৯% জানিয়েছেন, তাঁরা প্রায়ই মিথ্যা বলেন, আর মাত্র ৭% বলেছেন, তাঁরা সব সময় মিথ্যা বলেন। শুধুমাত্র ১% অংশগ্রহণকারী দাবি করেছেন, তাঁরা কখনই মিথ্যা বলেন না—তবে তাঁদের অনেকেই স্বীকার করেছেন, পূর্বে তাঁরা মিথ্যা বলতেন। এই পরিসংখ্যান মিথ্যা বলার ঘনত্ব বা হার বোঝায়, যা সমাজে মিথ্যার উপস্থিতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেয়। অন্যদিকে ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় উঠে এসেছে যে, সমাজে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন যে একেবারে মিথ্যা থেকে পুরোপুরি বিরত। কেউ কেউ বর্তমানে মিথ্যা না বললেও অতীতে বলেছেন। আবার অনেকে নীতিবান ছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এটি আমাদের সামনে সমাজের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরে—যেখানে মানুষ কখন, কেন, এবং কাদের কাছে মিথ্যা বলে—তার পেছনের চাপ, পারিপার্শ্বিকতা ও বাধ্যবাধকতাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মানুষ সবচেয়ে বেশি কাকে মিথ্যা বলে—এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। জরিপে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন: ৭২% বলেন, তাঁরা সবচেয়ে বেশি মিথ্যা বলেন জীবনসঙ্গী বা স্বামী-স্ত্রীর কাছে, ৬৮% বলেন বন্ধুদের কাছে, ৫৫% বলেন বাবার কাছে এবং সবচেয়ে কম ৩৮% বলেন শিক্ষকের কাছে মিথ্যা বলেন। তবে FGD ও সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া সবাই একমত যে, মানুষ সবচেয়ে বেশি পিতা-মাতা ও জীবনসঙ্গীর কাছেই মিথ্যা বলে। এই পরিসংখ্যান ও মতামত থেকে বোঝা যায়, মিথ্যা বলার প্রবণতা মানুষের বয়স, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও পারিবারিক মূল্যবোধ অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে।

৫.২.২ মিথ্যা বলার অভ্যাস

মিথ্যা বলার অভ্যাস মানুষের আচরণগত গঠনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, এবং এই অভ্যাস অনেক সময় পারিবারিক পরিবেশ থেকেই তৈরি হয়। একজন মানুষের মূল্যবোধ গঠনের পেছনে তাঁর পরিবারে পাওয়া প্রাথমিক অভিজ্ঞতার বড় ভূমিকা থাকে, যা পরবর্তীতে তাঁর আচরণে প্রতিফলিত হয়। তবে মিথ্যা বলার অভ্যাস গঠনের বিষয়টি ব্যক্তি ও সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। জরিপে দেখা গেছে: ৪০% অংশগ্রহণকারী মনে করেন, মানুষ পরিবার থেকেই মিথ্যা বলার অভ্যাস গড়ে তোলে, ৪১% এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন, এবং ১৮% এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থেকেছেন।

অন্যদিকে, ফোকাস গ্রুপ আলোচনার (FGD) অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮১% জোর দিয়ে বলেছেন, পরিবারই মিথ্যার অভ্যাস গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। তাঁদের মতে, শিশুরা ছোটবেলা থেকেই পরিবারের বড়দের আচরণ দেখে শিখে, বিশেষ করে বাবা-মায়ের কাছ থেকে। বাবা-মা কিংবা বড়রা যখন নানা বিষয়ে সন্তানদের সঙ্গে মিথ্যা বলেন—যেমন খাওয়ানোর জন্য, পড়াশোনায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য বা কোনও নির্দেশ মানাতে—তখন তার প্রভাব পড়ে শিশুদের আচরণে। এইভাবে শিশুরা বুঝতে না বুঝতেই মিথ্যাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়।

এছাড়াও জরিপে ৫৮% অংশগ্রহণকারী বন্ধুবান্ধবকে এবং ৪৭% প্রতিবেশীদের মিথ্যা বলার অভ্যাস তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী বলে মনে করেছেন। এই দীর্ঘকালীন সামাজিক চর্চা—যা একজনকে সত্যবাদী হতে উৎসাহ দেওয়ার যথাযথ পরিবেশ তৈরি করতে ব্যর্থ—এটিও মিথ্যার অভ্যাস গড়ে তোলার অন্যতম কারণ। ৬০% অংশগ্রহণকারী এই সামাজিক বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন। তুলনামূলকভাবে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কম বলেই মনে করেন অনেকে: ৪০% অংশগ্রহণকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দায়ী করেননি, এবং ৩০% নিরপেক্ষ থেকেছেন।

৫.২.৩ মিথ্যার পরিণতি

প্রতারণার সঙ্গে জড়িত হওয়া প্রায়ই নেতিবাচক মানসিক অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় এবং অনেক সময় তা সম্পর্কের ভাঙনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় (McCornack & Levine, 1990)। একটি মিথ্যা থেকে আরেকটি মিথ্যার জন্ম হয়, এবং তা মানুষে-মানুষে সম্পর্কের বন্ধন নষ্ট করে দেয়। মিথ্যা বলার ফলে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় ধরনের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে আত্মমর্যাদা হ্রাস পায় এবং নেতিবাচক প্রভাব বাড়ে। ৯০% অংশগ্রহণকারী একমত হয়েছেন যে, মিথ্যা পারস্পরিক বিশ্বাস কমিয়ে দেয়—যা একটি সুস্থ সম্পর্কের মূল ভিত্তি। অবিশ্বাস সম্পর্ককে গভীরভাবে আঘাত করে এবং নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তৈরি করে।

৮৬% বলেছেন, মিথ্যার কারণে নেতিবাচক পরিণতি হয় এবং প্রতারণার অনুভূতি জন্ম নেয়। ৭৮% মনে করেন, মিথ্যা বলার কারণে তাঁদের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৭৩% অংশগ্রহণকারীর মতে, মিথ্যা সহানুভূতি কমিয়ে দেয় এবং খোলামেলা, সত্যনিষ্ঠ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ যোগাযোগে বাধা সৃষ্টি করে। তবে, মিথ্যা বলার মাধ্যমে কোনো কোনো সময় সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে পারে—এমনটি স্বীকার করেছেন মাত্র ২২% অংশগ্রহণকারী। তবে এই ধরনের ঘনিষ্ঠতা বেশিরভাগ সময়ই টিকে থাকে না, কারণ আত্মিক সম্পর্ক ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে সত্যিকারের ঘনিষ্ঠতা। যখন একজন জীবনসঙ্গীকে মিথ্যা বলা হয়, তখন সেটা ঘনিষ্ঠতার পথে মানসিক বাধা তৈরি করতে পারে।

৫.২.৪ মিথ্যা প্রতিরোধকারী উপাদানসমূহ

পরিবার ও সমাজ একজন ব্যক্তির মধ্যে সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়াও, পরিবারই প্রথম শেখায় কোনটি নৈতিক আর কোনটি অনৈতিক, এবং কীভাবে অনৈতিক ও অশোভন কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হয়। একটি প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে—”মিথ্যা সব পাপের জননী।” যে ব্যক্তি মিথ্যা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে, সে নিজের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, সততা ও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে পারে।

জরিপ অনুযায়ী: ৯৩% অংশগ্রহণকারী বলেছেন, ধর্মীয় বিশ্বাসই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে মানুষকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে। এই মতামত FGD ও সাক্ষাৎকারেও মিল পাওয়া গেছে, যা জরিপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ৮০% অংশগ্রহণকারী মনে করেন, পরকালের শাস্তির ভয় মানুষকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখে, যা ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গেই সম্পর্কিত।

জরিপ অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে: ৯১% মুসলমান এবং ৯% হিন্দু — উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকেন।

৭৪% অংশগ্রহণকারী মনে করেন, পরিবারের শিক্ষা একজন মানুষকে সত্যবাদী করে তুলতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। তবে বাংলাদেশের সমাজে কিছু বিকৃত সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে, যা মিথ্যা থেকে বিরত রাখার পরিবর্তে উল্টোভাবে প্রভাব ফেলে। জরিপে: ৩৬% অংশগ্রহণকারী সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন এবং বলেছেন, এতে কোনো ইতিবাচক প্রভাব নেই। ১১% মনে করেন, সমাজেই রয়েছে এমন কিছু অনৈতিক ও নেতিবাচক উপাদান, যা পরিবার থেকে শেখা সততাকে দুর্বল করে দেয়। মানবিক গুণাবলির মূল ভিত্তি হলো ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার চর্চা, যা পরিবার ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লালন করা প্রয়োজন।

৫.২.৫ দারিদ্র্য ও মিথ্যার সম্পর্ক

দারিদ্র্য ও মিথ্যার মধ্যে একটি ধারণাগত সম্পর্ক অনেক দিন ধরেই প্রচলিত—যেখানে ধারণা করা হয় যে, গরিব মানুষ প্রয়োজনের কারণে ধনীদের তুলনায় বেশি মিথ্যা বলে। তবে এই ধারণা সবসময় বাস্তবে প্রযোজ্য নয়। একটি ব্যক্তির নৈতিকতা ও দারিদ্র্যের স্তর—এই দুইয়ের সংমিশ্রণই মিথ্যা বলার প্রবণতা নির্ধারণ করে। অনেক সময় গরিব মানুষ, দৃঢ় নৈতিক মূল্যবোধের কারণে, দারিদ্র্য ও মিথ্যার এই প্রচলিত ধারণাকে অতিক্রম করে যায়। অর্থাৎ, দারিদ্র্য মিথ্যা বলার একমাত্র কারণ নয়। গবেষকরা এই বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন, নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ বেশি বিশ্বাসযোগ্য, উদার, সহানুভূতিশীল ও দানশীল। আবার অন্য একদল গবেষক বলেন, গরিব মানুষ কম বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রতারণা বা অসামাজিক কাজে বেশি জড়িত থাকে (Boonmanunt et al., 2020)। এই সম্পর্কটি আসলে নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপর, যেমন: পরিস্থিতির তীব্রতা, সাংস্কৃতিক রীতি, নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা, ব্যক্তির আচরণগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

জরিপ অনুযায়ী: ৬৬% অংশগ্রহণকারী ও FGD-এর একই অনুপাতে অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, প্রয়োজন/দারিদ্র্য মানুষকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করে। ২৩% অংশগ্রহণকারী ছিলেন নিরপেক্ষ, যাঁরা মনে করেন, দারিদ্র্য বা বিত্ত—এই দুটি অবস্থাই একমাত্র কারণ নয়। অনেকেই মত দিয়েছেন, ধনী ব্যক্তিরাও মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তবে সেটা ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য নয়, বরং অন্য কারণে।

অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন: গরিব মানুষ মিথ্যার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন নয় (৫৬%), তারা প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য মিথ্যা বলে (৬৮%), তবে ২২% অংশগ্রহণকারী মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিলেন, কারণ অনেক সময় মৌলিক চাহিদার অভাবেও একজন মানুষের নৈতিকতা ক্ষয়ে যায় না।

আরও বলা হয় (৬৯%), গরিবদের নৈতিক শিক্ষার অভাব মিথ্যা বলার একটি কারণ, যা অনেক ক্ষেত্রেই ধনীদের জন্যও প্রযোজ্য (FGD-তে এমনই দেখা গেছে)। অন্যদিকে, ধনীরা কেন মিথ্যা বলে—সে বিষয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া গেছে: ৬০% মনে করেন, ধনীরা অভ্যাসগতভাবে মিথ্যা বলে; ৮১% বলেছেন, ধনীরা আরও ধনী হওয়ার জন্য মিথ্যা বলে; ৭৮% বলেছেন, তারা নিজের সম্পদ রক্ষার জন্য মিথ্যা বলে; ৫০% মনে করেন, ধনীদের নৈতিক শিক্ষার অভাব রয়েছে; তবে মাত্র ২৮% মনে করেন, ধনীরা সত্য বলার বিষয়ে সচেতন নয়।

এই পরিসংখ্যানগুলো থেকে বোঝা যায়, ধনীরা অনেক সময় নৈতিক শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও সচেতনভাবে মিথ্যা বলে, শুধু আরও ধনী হওয়ার জন্য।

৫.৩ মিথ্যা কমানোর উপায়

বাংলাদেশের সমাজে মিথ্যা বলার চর্চা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি অভ্যাস বা সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। মানুষ কেন মিথ্যা বলে, তার ব্যাখ্যা ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন, আর সত্যবাদী হওয়ার প্রচেষ্টাও অনেক সময় খুবই সামান্য থাকে। যারা সত্যবাদিতার প্রচার করেন, তাঁরাও অনেক সময় নিজেরাই জীবনে তার সঠিক প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হন। মিথ্যার প্রকারভেদ অনুসারে সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতার মাত্রাও ভিন্ন হতে দেখা যায়। যেমন—অনেকে সাদা মিথ্যা (White lies), ধূসর মিথ্যা (Grey lies), নীল মিথ্যা (Blue lies) ইত্যাদিকে নেতিবাচকভাবে না দেখে বরং কিছুটা স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে বিবেচনা করেন, এমনকি লাল মিথ্যাও (Red lies) সমাজে ধীরে ধীরে একটি গ্রহণযোগ্য রূপ নিচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে, জরিপে অংশগ্রহণকারীরা নৈতিক শিক্ষা প্রদানকে মিথ্যা কমানোর অন্যতম কার্যকর উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ৭৮% অংশগ্রহণকারী একমত হয়েছেন যে, নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সত্যবাদিতার পথে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে (FGD) অংশগ্রহণকারী সবাইও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে, শৈশব থেকেই পরিবার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সত্য, সততা এবং মানবিক মূল্যবোধ ভিত্তিক একটি গভীর নৈতিক শিক্ষা প্রদান করলে সমাজে সত্যবাদিতার একটি শক্তিশালী সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব। তাঁরা আরও বলেছেন, এই শিক্ষা শুধু পাঠ্যসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়, বরং পরিবারের অভিভাবক ও বড়রা যেন তাদের ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমে সত্যবাদিতার বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করেন, সে বিষয়েও সচেতন হওয়া জরুরি।

৭৩% উত্তরদাতা মনে করেন, সত্যবাদীদের পুরস্কৃত করা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন মিথ্যার পরিমাণ কমাতে সাহায্য করতে পারে। ৬২% মনে করেন, কঠোর আইন প্রণয়ন এবং ৬৯% মনে করেন, মিথ্যাবাদীদের শাস্তির ব্যবস্থা করলে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাবে। এছাড়াও, ৬৮% উত্তরদাতা সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন, যা মিথ্যা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ৭৫% উত্তরদাতা মনে করেন, সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে মিথ্যার পরিমাণ কমে আসবে। FGD অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে চলা মিথ্যার অভ্যাস থেকে পুরো সমাজকে দূরে রাখা কঠিন হলেও, সততার আন্তরিক প্রয়াস ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়—যাঁরা এই সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন, তাঁদের আন্তরিকতা, সমষ্টিগত প্রয়াস, পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন এবং আইনি কাঠামোর কার্যকারিতা কতোটা বাস্তবায়িত হবে। সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে, সর্বজনীন নৈতিক শিক্ষা, আইনগত কাঠামো জোরদারকরণ, এবং সামাজিক মূল্যবোধ প্রচার—এসব কিছুই একসাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল উত্তরদাতা, FGD ও সাক্ষাৎকার অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন—ধর্মীয় অনুশীলন সত্যবাদিতার অন্যতম উৎস হতে পারে। ৯০% উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন, ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত মানুষ সাধারণত কম মিথ্যা বলে। ৮৬% মনে করেন, ধর্মীয় শিক্ষা শক্তিশালী করা গেলে সমাজ থেকে মিথ্যা কমানো সম্ভব হবে।

৬. সুপারিশমালা

সমাজ থেকে মিথ্যা কমিয়ে আনতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন মানুষের মধ্যে নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা, বিশেষ করে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা, যা সকল পাপের মূল হিসেবে বিবেচিত। এ লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তোলা দরকার, যাতে পরিবার ও সমাজকেই শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মিথ্যা বলার বিরুদ্ধে কাঠামোগত ও কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং সত্যবাদিতাকে একটি মৌলিক মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, দায়িত্ববোধ ও মানবিক গুণাবলি বিকশিত করতে হবে। শিক্ষক ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের উচিত নিজেদের আচরণের মাধ্যমে সত্যবাদিতার উদাহরণ স্থাপন করা।

মিথ্যার পরিণতি সমাজে দৃশ্যমান হতে হবে, যাতে মানুষ সচেতনভাবে সত্য বলার চেষ্টা করে এবং মিথ্যাবাদীদের সামাজিকভাবে নিন্দা করা হয়। সত্যবাদিতাকে উৎসাহিত করতে পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। একই সঙ্গে মিথ্যার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে প্রচারণা ও সামাজিক আন্দোলনের আয়োজন করা উচিত। বিশেষত ধর্মীয় চর্চা ও শিক্ষা মানুষকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন, ধর্মীয় অনুশীলনকারী ব্যক্তিরাই সাধারণত মিথ্যা কম বলেন এবং ধর্মীয় শিক্ষা মিথ্যা কমানোর এক কার্যকর পন্থা হতে পারে।

এই গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতের জন্য আরও কিছু নির্দিষ্ট গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। যেমন—নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কীভাবে কার্যকরভাবে প্রদান করা যায়, সত্যবাদিতাকে সমাজের মূল মূল্যবোধ হিসেবে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, অথবা কী উপায়ে সমাজে সচেতনতা বাড়ানো যায়—এই সব বিষয় নিয়ে পৃথকভাবে গভীর গবেষণা করা যেতে পারে।

৭. উপসংহার

সৃষ্টিকর্তা মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাকে সীমাহীন করে সৃষ্টি করেছেন, আর সেই স্বাধীনতার বলয়ে থেকে মানুষ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে শিখেছে নানা উপায়ে। সেই উপায়গুলোর মধ্যে মিথ্যা বলা অন্যতম একটি অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত, যা নানা প্রতিকূল অবস্থার সাথে সহজে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের সমাজে অধিকাংশ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে, যদিও কেউ কেউ কিছুটা সময়ের জন্য মিথ্যা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হন। এই গবেষণায় সমাজে মিথ্যার প্রচলন, এর কারণ এবং পরিণতি নিয়ে নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। গবেষণার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো—অর্থনৈতিক বা বস্তুগত লাভের সাথে মিথ্যার একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীই স্বীকার করেছেন, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা, দ্বন্দ্ব এড়ানো কিংবা সহানুভূতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষ প্রায়ই মিথ্যার আশ্রয় নেয়।

এছাড়াও এই গবেষণায় দারিদ্র্য এবং মিথ্যার মধ্যে একটি জটিল সম্পর্ক চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে, মৌলিক চাহিদার অভাব বা দারিদ্র্য অনেক সময় মানুষকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করে। তবে, এটিকে সর্বজনীন সত্য বলা সম্ভব নয়। মিথ্যার পেছনে অনেক অনিবার্য কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার নির্দেশের ঊর্ধ্বে কিছুই নয়। এ বিষয়টি সমাজের সব শ্রেণির মানুষের মধ্যেই উপলব্ধি ও অনুভূত হয় এবং সেই অনুযায়ী “সর্বদা সত্য বলো”—এই বার্তা পরিবার, সমাজ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

মানুষ শিশুকাল থেকেই পরিবারিক পরিবেশের মাধ্যমে মিথ্যা বলার অভ্যাস গড়ে তোলে, পরে তা পরিপক্ব হয়ে ওঠে একটি বিকৃত সমাজে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে, যেখানে মিথ্যার চর্চা প্রচলিত। এই গবেষণার বড় অংশের অংশগ্রহণকারী পরিবার ও সমাজের ভূমিকাকে স্বীকার করেছেন এই আচরণ গঠনে, যা প্রমাণ করে যে ব্যক্তির নৈতিক চেতনা গঠনে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণাটি আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ওপর মিথ্যার গভীর প্রভাবকেও তুলে ধরেছে। মিথ্যার পরিণতি যে কতটা ধ্বংসাত্মক হতে পারে, তা এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে—এটি পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা, দ্বন্দ্ব, সহানুভূতির অভাব, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইমেজ বিনষ্ট করাসহ নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে, যা একটি সুস্থ সমাজের কাঠামোর জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। সমগ্র সমাজ এই বিভ্রান্তিকর অভ্যাসের শিকার হয়ে উঠেছে এবং একটি সত্যনিষ্ঠ পরিবেশ গড়ে তুলতে মিথ্যা থেকে মুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। এই গবেষণায় মিথ্যা প্রতিরোধে কিছু বাস্তবভিত্তিক কৌশলও তুলে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং পরিবারের মধ্যে সত্যবাদিতার চর্চা মিথ্যার প্রবণতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শের প্রতি অবাধ্যতা, ধনী বা গরিব—যে-কারো ক্ষেত্রেই, কাউকে মিথ্যার পথে ধাবিত করতে পারে।

একটি প্রতারণামূলক সমাজ থেকে মুক্তি পেতে হলে সমাজের প্রতিটি অংশীজনকে সচেতন হতে হবে এবং এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যার মাধ্যমে পরিবারেই শুরু হবে সত্যবাদিতার কঠোর চর্চা। এজন্য নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার উদ্যোগ নিতে হবে, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে মিথ্যা, প্রতারণা ও অসত্যতার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, কারণ এইসব অনৈতিক আচরণ একটি সুস্থ, সহনশীল সমাজ গঠনের পথে অন্তরায়। গবেষণার ফলাফলগুলো মিথ্যা ও তার প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দেয়, যা বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের আচরণগত গতিশীলতা নিয়ে বৈশ্বিক পর্যায়ে আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

গবেষকগণের পরিচিতি:

মো. মাহবুব-উল-আলম

মেজর জেনারেল মো. মাহবুব-উল-আলম বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন কর্মরত কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (BUP), ঢাকা-এর উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি অতীতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (UGC) খণ্ডকালীন সদস্য হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি BUP থেকে এমফিল (MPhil) এবং পিএইচডি (PhD) ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

Mayeesha Tabassum

Student

Dept. Of Econimics

Dhaka University.

সূত্রসমূহ (References):

- আন্তোনভ, আই. ও., বুরগানোভা, জি. ভি., ও নাসিরোভা, ওয়াই. এম. (২০২১)। মিথ্যার ধারণা ও ফৌজদারি কার্যক্রমে এর সনাক্তকরণ। প্রোপোসিতোস ই রিপ্রেজেন্টাসিওনেস, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য পেশাগত দক্ষতা, খণ্ড ৯, বিশেষ সংখ্যা (২)। https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE2.1005

- আরিয়েলি, ড্যান (২০১২)। ডিসঅনের্টি নিয়ে সত্ (সত্য) কথা: কিভাবে আমরা সবাইকে – এমনকি নিজেকেও – ধোঁকা দিই। হার্পার কলিন্স পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ১–২৮৫।

- বুনমানুন্ট, এস., কাজাকাইট, এ., ও মেইয়ার, এস. (২০২০)। দরিদ্রতা কি প্রতারণার উপর সামাজিক নীতিমালার প্রভাবকে দুর্বল করে? গেমস অ্যান্ড ইকোনমিক বিহেভিয়ার, খণ্ড ১২৪, পৃষ্ঠা ৫৬৯–৫৭৮। https://doi.org/10.1016/j.geb.2020.09.009

- লাইন, টি. ই. (২০২৩)। চার ধরনের মিথ্যাবাদী – কীভাবে তাদের চেনা যায়। দ্য হোপলাইন। প্রাপ্তি: https://www.thehopeline.com/different-types-of-lies-and-liars/ [প্রবেশ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩]

- ডিপাওলো, বি. এম., কাশী, ডি. এ., কিরকেনডল, এস. ই., ওয়াইয়ার, এম. এম., ও এপস্টাইন, জে. এ. (১৯৯৬)। দৈনন্দিন জীবনে মিথ্যাচার। জার্নাল অফ পারসোনালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল সাইকোলজি, খণ্ড ৭০, সংখ্যা (৫), পৃষ্ঠা ৯৭৯–৯৯৫। https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.5.979

- ড্রাইভার, জ্যানিন (২০১২)। তুমি আমাকে মিথ্যা বলতে পারো না: মিথ্যা শনাক্তের জন্য বিপ্লবাত্মক একটি কৌশল। হার্পার কলিন্স পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ১–৪৮৫।

- পল, ই. (২০১৮)। মিথ্যার মনোবিজ্ঞান – পারো তবে আমাকে মিথ্যা বলো। একোপকেট পাবলিশিং হাউজ, রুশ ভাষায় প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১–৩৮৪।

- ফারিশা, এ. টি. পি., ও সাক্কিল, কে. পি. (২০১৫)। মিথ্যার মনোবিজ্ঞান। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকোলজি, ২(২)। https://doi.org/10.25215/0202.047

- গ্রুডেম, ডব্লিউ. (২০০৯)। মিথ্যা বলা কেন কখনোই ঠিক নয়: জন ফ্রেইমের নৈতিক দর্শনের আলোকে। স্পিকিং দ্য ট্রুথ ইন লাভ: দ্য থিয়োলজি অফ জন ফ্রেইম, এনজে: পি & আর।

- হিল, এ. (১৯৯৭)। স্পিকিং ট্রুথ টু দ্য পাওয়ার। অ্যাঙ্কর বুকস।

- জ্যাকবস, আর. এল. (১৯৯৫)। দ্য জিউয়িশ রিলিজন: এ কম্প্যানিয়ন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

- কাশী, ডি. এ., ও ডিপাওলো, বি. এম. (১৯৯৬)। কে মিথ্যা বলে? জার্নাল অফ পারসোনালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল সাইকোলজি, ৭০(৫), পৃষ্ঠা ১০৩৭–১০৫১। https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.5.1037

- লুইস, এম., ও সার্নি, সি. (১৯৯৩)। দৈনন্দিন জীবনে মিথ্যা ও প্রতারণা। দ্য গিলফোর্ড প্রেস। প্রাপ্তি: https://psycnet.apa.org/record/1993-97532-000

- মাসলো, এ. এইচ. (১৯৪৩)। মানব প্রেরণার একটি তত্ত্ব। সাইকোলজিক্যাল রিভিউ, ৫০(৪), পৃষ্ঠা ৩৭০–৩৯৬। https://doi.org/10.1037/h0054346

- ম্যাককরনাক, এস. এ., ও লেভিন, টি. আর. (১৯৯০)। যখন মিথ্যা ধরা পড়ে: আবিষ্কৃত প্রতারণার মানসিক ও সম্পর্কের প্রভাব। কমিউনিকেশন মনোগ্রাফস, ৫৭, পৃষ্ঠা ১২৯–১৩৮।

- পলসেন, জি. (২০১১)। লাইয়ার, লাইয়ার: থিওরি, প্র্যাকটিস ও প্রতারণার ধ্বংসাত্মক দিকগুলো। নিউ ইয়র্ক: ওয়েন্ডি ল্যাম্ব বুকস।

- শেটে, এ., শেটে, এ. এ., ডুবে, এস. পি., ও ডুবেওয়ার, এ. পি. এস. (২০২০)। জীববিজ্ঞানে অজানা জনগোষ্ঠীর জন্য নমুনা আকার নির্ধারণ। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল ফর ইনোভেটিভ ইন মাল্টিডিসিপ্লিনারি ফিল্ড, ২৩৬।

- স্টার্ন, ভি. (১৯২২)। সাক্ষ্য নিয়ে অধ্যয়ন / মনোবিজ্ঞানের সমস্যা – মিথ্যা ও সাক্ষ্য।

- উইলসন, এ. ই., স্মিথ, এম. ডি., ও রস, এইচ. এস. (২০০৩)। ছোট শিশুদের মিথ্যার প্রকৃতি ও প্রভাব। সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, ১২(১), পৃষ্ঠা ২১–৪৫। https://doi.org/10.1111/1467-9507.00220

- ইয়াহিয়া, হ. (২০০৪)। কুরআন মিথ্যাবাদী ও তাদের পদ্ধতি সম্পর্কে কী বলে। ইসলামিক বুক সার্ভিস।

- জিন, এইচ., ও সুয়ারেজ, আর. (২০০৯)। সত্যের নিজস্ব এক শক্তি আছে। দ্য নিউ প্রেস।

Leave a Reply